お水取り(修二会)は平日、土日祭日問わず、例年3月1日〜15日まで執り行われますが、時間の関係で3月12日(3月13日)の深夜1時頃に執り行われる「お水取り」までは観られなった方も多いと思います。

このページではお松明が終了した後の深夜1時頃から開始される神秘に満ちたお水取りの様子をご紹介しています。

令和3年度の修二会はコロナ感染拡大防止対策が採られ一般参詣者の観覧は不可となり申したが、代わりに東大寺オフィシャルのYoutubeやノコノコ動画などで24時間ライブ配信されていまする。 …ノコノコ動画?

詳細は本ページ最下記にて!

項・一覧

- 1 まず‥‥最初に一言。「お水取り」=「お松明」ではない

- 2 お水取りの儀式自体は見学できない

- 3 お水取りの開始時間

- 4 お水取りの所要時間と終わる時間

- 5 お水取りに訪れている人出は何人くらい?

- 6 「お水取り」とはどんな儀式?内容(スケジュール)などをご紹介しましょう!

- 7 深夜3時からは二月堂堂内にて「達陀」が開始される!

- 8 二月堂北の茶所では「うどん」や「あたたかい無料のお茶」がいただける!

- 9 お水取りの帰りの道中!午前3時過ぎの二月堂裏参道の様子

- 10 なんで「修二会」を「お水取り」と呼ぶの?その理由って何?

- 11 修二会で使用される「お水(お香水)」の水源と「こんな秘密」

- 12 3月12日の修二会で行わる主要な行事の時間や日程

- 13 令和3年の修二会は東大寺オフィシャルから24時間ライブ放送されている!

- 14 二月堂お水取りの関連記事

まず‥‥最初に一言。「お水取り」=「お松明」ではない

3月12日には他の日と違って「お水取り」という行事(法要)が執り行われますが、実はこの深夜1時頃から開始される「お水取り」の名前が「お松明」と結びついて『お松明=お水取り』の名前でスッカリカンカンと有名になってしまっている背景があることはあまり知られていません。

お水取りは深夜1時に行われるという神秘に満ちた二月堂の最大ともいえる行事であり、「秘儀中の秘儀」とも位置付けられるものです。ただ、名前だけは東大寺の数ある法要の中でも全国的にもっとも知られた有名な儀式ではないでしょうか。

お水取りの儀式自体は見学できない

お水取りは「秘儀」と言われるが如く、その儀式内容を目にすることはできんせん!

二月堂の中でも儀式が執り行われていますが、内陣で行われているため、一般参拝者が目にすることはまずないでしょう。(隙間からわずかに見えるのみ。だが何をしているのかが分からない)

つまり、深夜に執り行われる秘儀・お水取りを一般参詣者が見学する場合、「見どころ」と心から呼べるシーンは、二月堂の堂内から水取衆が出てきて、わずか100メートルくらい先にある閼伽井屋(あかいや)と呼ばれる建物の間を往来する姿のみになりまする。ウフぅん♡

お水取りの開始時間

お水取りは公式では深夜1時開始と周知されていますが、厳密には例年おおむね深夜1時頃〜1時45分頃の間に開始されているようです。

だいたい深夜1時30分が目安です。

お水取りの所要時間と終わる時間

- お水取りの所要時間は約40分!

ここでの所要時間は水取り衆たちが二月堂本堂から姿を現して、閼伽井屋(あかいや)に入り、その閼伽井屋(あかいや)から再び本堂へ戻ってくるまでの所要時間のことです。

ただし、ロボットが機械的に動くようにスケジュールがキッチリと決められているワケではなく、毎年、微妙に開始時間が異なりますが、概ね1時30分〜45分頃には開始されています。

始まる時間が異なれば終わる時間も異なってきますので、年度によって前後すると思いますが、午前3時には「達陀(だったん)」という行法があるため、午前3時までには終了しています。

また、所要時間も毎年、微妙に異なりますが、おおむね約40分くらいです。

お水取りに訪れている人出は何人くらい?

お水取りは深夜1時30分頃に開始されるにも関わらず、お水取りを見ようと訪れる方も相当数おられます。実際、12日のお松明が終了した後、お水取りを一目見ようと、平日にもかかわらず、二月堂の舞台下に200人くらいの方が残っておられます。

お松明を見た後は一方通行なので一旦、浮雲園地・南大門の方角へ戻ることになりますが、お松明が終了して警察や警備員、係員の方が引き上げる時間帯になると、再び二月堂へ戻ってくる方が散見されまする。

この方々こそがお水取りを見るために遥々、真田丸へ帰参を果たした選ばれしツワモノたちなのです。…真田丸? 分かる人だけついてきて

「お水取り」とはどんな儀式?内容(スケジュール)などをご紹介しましょう!

深夜1時前の二月堂前(鐘楼を過ぎたあたり)の参道の様子

お松明の観覧が終わり、再び午前1時前に二月堂に戻ってきた様子。いざ、我が死地、真田丸へ! アチョ〜!フぃ〜っ!‥‥‥あちゃぅわ。フぉ〜、アチャ〜!! どっちでもエエ

‥‥‥

‥‥‥。

‥‥こホンっ!

ご覧のとおり、人が歩いている姿が見えるが目視で人数が数えられるほど。

お松明の混雑が嘘のよぅ。オホ

お水取り観覧の決まりごとと観覧コース

お松明が終了して、お水取りの時間帯になっても一応、二月堂の右側の石階段からのみ上堂できるようになっています。降りる時は逆側の石階段か、受納所(朱印所)の前の石階段で降りる。

二月堂内は舞台部分を含めて原則、右回り(時計回り)の一方通行。

お水取り開始前(深夜1時頃)の二月堂の様子

お水取りが行われるメイン会場となる「閼伽井屋(あかいや)」の前に人だかりが見える。

深夜1時過ぎの「閼伽井屋(あかいや)」の様子

すでに人だかりができている。人数は閼伽井屋の前だけでざっと100人くらい。二月堂舞台上の人数も含めると200人〜300人くらいにはなる。

深夜1時30分頃の閼伽井屋の様子

この時間帯になると150人くらいの人が閼伽井屋の前に集まっている。

周囲の声に耳を傾けて聞いてみると、ほとんど関西弁が飛び交っていたので、関西圏内の人が集まっていると思われる。

深夜1時30分頃の二月堂授与所の様子

受納所(二月堂授与所)もお水取りの期間中はこのようにお水取りの時間帯に合わせる形で深夜過ぎでもオープンしている。お守りを買い求めたり、御朱印をいただくこともできる。うきゃきゃ

深夜1時30分頃の二月堂授与所前の石階段の様子

お水取りでは、二月堂本堂と、二月堂を向かい見て右側の石階段、そして前述の閼伽井屋が舞台となる。

修二会(しゅにえ)期間中は、受納所脇の石階段は帰路のルートして利用されている。

この受納所の石階段の様子は静寂そのもの。だけれどもこの様子はまさに嵐の前の静けさよ。ウフ

漆黒の夜のとばりに点く照明は、どこか儚げで寂しい気持ちなる。フぅ〜ん♡

ココで、お水取りの舞台(行われる場所)をご紹介しておきましょう!

深夜1時30分頃の二月堂舞台の様子

お水取りは二月堂を向かい見て右側部分がメイン会場となるため、必然的に向かい見て右側部分が混み合う。

下掲写真は深夜1時30分頃(お水取り開始直前)の舞台の様子。写真をご覧になって分かるように観覧する隙間がない。

お水取り時の二月堂舞台の場合、向かい見て右端がカーレースでいうところの「ポールポジション」。この地点は撮影場所としては最適なので一番人気!つまり早い者勝ち!

少しでも隙を見せれば、たちまちこのポジションは奪われてしまうだろぅ。…ふぉっふぉっふぉっふぉっ …ゴホっ。

深夜1時30分頃の二月堂舞台正面の様子

二月堂舞台の正面からは少し距離が離れてしまう上、閼伽井屋での様子が見えないので観覧者数は少ない。

右側ポールポジションが満室であれば、この場所を次に狙うべし!…満室? 歌舞伎町界隈のラブホかぃ! …行ったこと無いけど。 無いんかぃ!

深夜1時30分頃の舞台を向かいみて左端の様子

⬆️こんな深夜の寒空の下にも関わらず。地元の小学生たちもいる。なんて健気な子たちなんだ‥‥グスっ。…なんで涙出る?

⬆️こんな深夜の寒空の下にも関わらず。地元の小学生たちもいる。なんて健気な子たちなんだ‥‥グスっ。…なんで涙出る?

左端になると悶伽井屋との距離が離れすぎるため、おそらくお水取りを観に来た意義が半減する。

ところで‥‥、上掲写真、なぜか小学生の生徒たち?が写り込んでいるが‥‥‥、それにしてもなぜ、こんな深夜に?

しかも10人以上はいる。深夜のムフフ♡な社会見学?…なんやムフフ♡て

‥‥‥イヤでもこんな時間に小学生が10人以上もいるのはオカシイ。

ん?まてよ。

‥‥えっ? そぅなん?! 丑三つ時近いし‥‥これまさか、全員幽霊?

‥‥

‥‥‥あアカン、なんか急に肌寒くなってきた‥‥どん兵衛特盛食べよ オホ

深夜1時40分!なんとか舞台右端ポールポジションをGET!イェイ!!

小学生たちのことはさておき、ここで朗報が!

木の上から獲物を狙ぅ豹のように、ジぃ〜っと右端ポールポジションの隙をうかがい‥‥‥‥、そしてぅぇ!なんとぉぅっ!見事、舞台右端ポールポジションをGET!GET!GOGOGO!

日頃の行いが良いとこのように少し遅れて参上しても、真田丸の右端ポールポジションがGETできる!これで存分に武功をたてられるというもの。…ココででたか真田丸

ん?!おやおや舞台から下界を見下ろすと‥‥すでに200人くらい?の人出が!

まるで運動会のリレー競走で走りまくる我が子の様子をガンダリウムをも溶かすほどの熱い視線で見守る親御さんのよぅ。どんな視線や

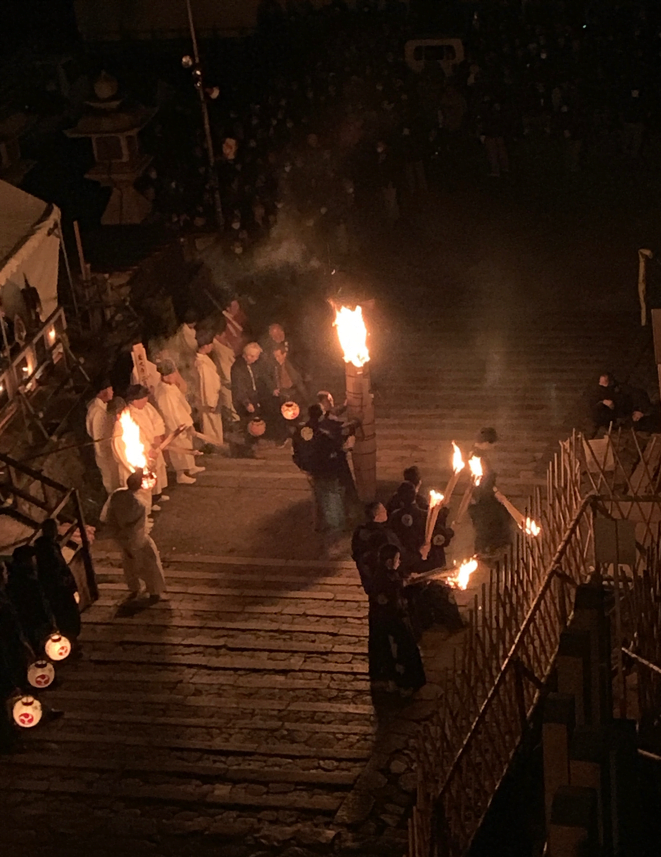

深夜1時45分!いきなり灯りが消える!!

深夜1時45分!なんとぉぅ!急に周囲の灯りが消える!そして‥‥‥。ドラクエ3なら「伝説へ」がくる

松明に火が点火される!

煙が冬の朝に吐く息のように白く夜空にたなびてく‥‥‥。

同時に堂内から水取衆(咒師・堂童子・庄駈士)たちが出現!

突如!!二月堂堂内から咒師(しゅし)や堂童子(どうどうじ)・庄駈士(しょうのくし)らの水取衆たちが松明を手持ちながら出現っ!!場内がザワめく瞬間である。

水取衆は堂外へ出るとそのまま脇目も振らずに、一直線に石階段に降りて行く。

行き先はモチのロン!二月堂の手前にある「悶伽井屋(あかいや)」!

※注釈:それぞれの役目の説明をしておくゾぃ

咒師:呪文(お経)を唱えて加持祈祷(かじきとう)を行う僧のことゾぃ。

堂童子:法会に際し、雑務や諸堂の管理を行う剃髪していない少年もしくは、童形の男性のことゾぃ。

庄駈士:汲み上げた香水を入れる閼伽桶を運ぶ役目の男性のことゾぃ。

‥‥ワシのこのモビルアーマーなら悶伽井屋まで10秒で着けるゾぃ。ブィィ〜ン

ワシは「ゾぃ、ゾぃ」と語尾で発しておるが、ゾイドを組み立てるのが大好きなんじゃゾぃ。あ、ほら。..もぅやめれんわぃ。

数ある松明の中でも咒師(しゅし)が抱え持つ、ひときわ大きい巨大な松明は「咒師松明」とも呼ばれるものであり、胴の太い箇所で直径約40㎝、長さ約2m、重さ60kg〜70kgもある。中程に天狗面が取り付けられているという風変わりな松明。

咒師や水取衆たちが現れるのと同時に笙(しょう)や篳篥(ひちりき)などを用いた管弦楽奏が奏じられ、神秘的かつ荘厳な雰囲気に包まれながら、悶伽井屋へと1歩1歩力強く、ラム肉を噛み砕くように歩んでいく。ラム肉いつ飲み込める

そして悶伽井屋の前までくると、一部の水取衆たちは悶伽井屋の前で待機。

儀式を行う役目を担った咒師、お香水を井戸から汲み上げる役目の庄駈士、滞りなく儀式が遂行できるように見守る堂童子。これらの勇ましい水取り衆たちが、悶伽井屋内部にある井戸から井戸水(お香水)を汲み上げます。つまり、”お水取り”を行うワケです。….勇ましい?

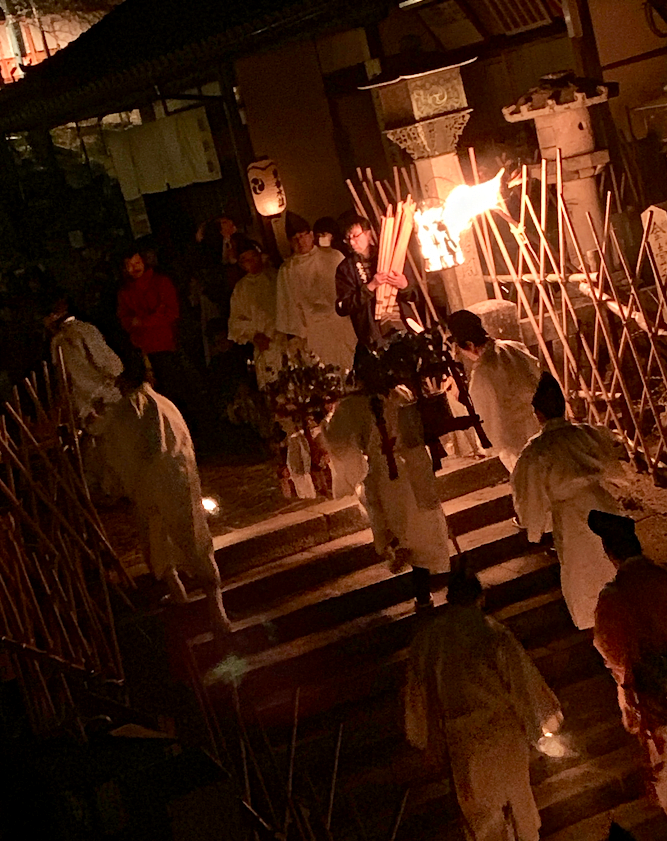

深夜2時頃!悶伽井屋に咒師、庄駈士、堂童子が入る!

伝承される行法の仕来りによれば、悶伽井屋に入れるのは咒師と庄駈士と堂童子のみ。

庄駈士らが悶伽井屋内部の井戸から水を汲み上げている間、他の水取衆たちは悶伽井屋の前でひたすら待機。

なぜなら悶伽井屋の中でも秘儀が執り行われているため。

悶伽井屋入口の様子⬇︎えっ?暗くてよく見えない??..シュゅみマしぇん

悶伽井屋での儀式&汲み上げが終了すると咒師・庄駈士・堂童子らが桶を持って悶伽井屋から姿を見せる。

ちなみに井戸水は「悶伽桶(あかおけ)」という桶に汲み上げられ、その悶伽桶を警護するように堂童子などの水取衆に護られながら再び二月堂堂内へ戻る。

なお、悶伽井屋内での儀式の内容を明かすことは禁じられており、その上、覗き見厳禁の秘儀とされている。つまり、咒師・庄駈士・堂童子の役を担った者以外、知らないという、まさに神秘に満ちた儀式!確か伊勢神宮にも似たよう儀式があった…

深夜2時15分頃!再び二月堂堂内(内陣)へ帰って行く!

一部の水取り衆はここで隊列から離れる。残った水取り衆で再び二月堂を目指す。

⬆️悶伽井屋での儀式を終えて再び二月堂本堂(内陣)へ向けて参進を開始する水取り衆たち

⬆️悶伽井屋での儀式を終えて再び二月堂本堂(内陣)へ向けて参進を開始する水取り衆たち

堂内に入堂した後、須弥壇(しゅみだん)の下(地下)にあるお香水が入った壺へお香水を注いで満タンにする。

深夜2時30分頃!お水取り終了!

堂内内陣では須弥壇の下に保管される甕(かめ/香水壺)に入れられる。この甕の水(お香水)は、ご本尊である大小2尊(2つ)の十一面観音様に1年間、お供えするために使用される。

深夜3時からは二月堂堂内にて「達陀」が開始される!

お水取りが終了すると、今度は二月堂の堂内にて「達陀」が深夜3時頃に開始されます。

達陀は入堂して拝観するので人数は減りますが、それでも100人くらいの観覧者がおられます。

達陀の行法

達陀の行法は咒師作法と並行して二月堂の内陣にて執り行われる行法(法要)です。

8人の練行衆が「達陀帽」という帽子をかぶり、「火天役」と「水天役」とに分かれて扮し、それぞれ踊る様にして下駄の音をカタカタとさせながら進行します。

この深夜3時頃に堂内から響き渡る摩訶不思議な下駄のカタカタ音に導かれて堂内へ入ってくる方、寄り集まってくる方もいます。

ただ、一般参詣者が堂内に入れても外陣までで、堂外はもとより外陣から観覧しても何をしているのかよく分からない。(隙間からわずかに見えるのみで、さらに薄暗いので見えづらい)

実は内陣の中では「火天役」と「水天役」とが、堂内に入ってこようとする鬼(烏天狗とも)を追い祓うを儀式を繰り広げている。

踊るように小走りするのは「火天役」。火天役は、内陣の中で大松明を振り回し、踊るように須弥壇の周りを小刻みに下駄をカタカタとさせながら走る。

水天役は、洒水器(しゃすいき)を持って水を撒きながら、火天役と共に須弥壇の周りを小刻みに踊るように走る。

咒師が途中、「ハッタ!」と堂内に響き渡るくらいの大声で発声すると、火天役は松明を床にたたきつけて火の粉を飛び散らせます。厄祓いの一種でしょうかねぇ。

これらの儀式を終え、堂外へ出て床場(参籠宿所)へ帰る時も、「ちょうず、ちょうず」と声を掛け合いながら石段を降りていきまする。

ここでの「ちょうず」とはトイレのことを意味し、つまり、昔言葉で「トイレに行ってクソ(糞)ってくる」とことを意味しています。

なぜトイレに行くのか?という疑問が残りまするが、なんでもある時、行法を終えると鬼たちがやってきて行法を真似て火で遊ぶようになったとのこと。

その様子を見て、出火の危険を感じたある僧が「トイレに行くフリをすることで、遠回しに”また戻ってくる”」ということを鬼たちに意識づけたのだとか。

それ以来、行法を終えても終わっていないフリをするために「ちょうず、ちょうず」と声を掛け合いながら石段を降りていくことになっているとのこと。

お水取り含め、この達陀にしても「謎の行法」と言われるのは、やっていることが謎だらけ(懐疑的)であり、おそらく勤めている方々も代々、踏襲される行法をそのまま行っているだけだからでしょう。

なお、達陀(韃靼)とは蒙古・トルコ系民族のことを指します。この行法自体もインドで行われていた火法、もしくは天人が二月堂に降り立ちて舞った摩訶不思議な舞を踏襲しているとも云われます。

以上、無病息災のご利益があるとされる修二会に参加して、万が一にも風邪をこじらせないよう、お水取りや達陀に参加される方はくれぐれも暖かい服装でお越しくださいな。

(お水取りのオススメ服装や持ち物については最下記を参照してください)

二月堂北の茶所では「うどん」や「あたたかい無料のお茶」がいただける!

お水取りが行われる時間帯、つまり‥深夜にもかかわらず、二月堂を向かい見て左側の奥にある「北の茶所」の内部では、寿司ごはん、うどんのほか、あたたかいお茶や缶コーヒー、甘酒を提供してます。

お茶はタダ(無料)でガブ飲みできまする。ホンマにガブ飲みは遠慮してくださいな

⬆️無料でガブ飲みできる給茶機。…タダだからといってガブ飲みはお控えを!

⬆️無料でガブ飲みできる給茶機。…タダだからといってガブ飲みはお控えを!

⬆️HOT缶コーヒー!100円!自販機より安い!ウぃっキぃー

⬆️HOT缶コーヒー!100円!自販機より安い!ウぃっキぃー

ちなみに、この特製山菜入りきつねうどん、山菜やらお揚げがブチ込まれていて具の種類は豊富なのじゃが‥‥‥肝心の味の方が少し薄味‥。麺も湯がいた時間が少なかったのかパサパサでした。少し残念な気分。トホホ が!‥‥‥まぁ寒空の下、感謝という思いや、「住めば都」的な発想で「寒けれりゃ暖かいものはなんでもウマぃ!」。なかなか美味しくいただけました!きゃきゃきゃ

二月堂北の茶所にはWCぅぃ〜(トイレ)もある!

漏れそうになったら、北の茶所へGO!北の茶所には小ぎれいなトイレが常設されています。

これで思い残す事なく、思い存分に発車できるというもの。…思い残す?死ぬんか?..真田丸だけに?

お水取りの帰りの道中!午前3時過ぎの二月堂裏参道の様子

⬆️まぁこの写真撮影した時点でお化けが1匹はおるやろね。‥‥こういう時きまって背後から「”ウワっ”!」とかって脅かすヤツおるけど、実はソイツが一番ビビり。

⬆️まぁこの写真撮影した時点でお化けが1匹はおるやろね。‥‥こういう時きまって背後から「”ウワっ”!」とかって脅かすヤツおるけど、実はソイツが一番ビビり。

下掲写真は二月堂の湯屋の前の仏餉屋(ぶっしょうのや)。

連日にも及ぶ行法で疲れきった練行衆たちを癒すのと身体を清めるために湯を沸かしていたのか、湯気がものスゴぃ。

⬆️写真の建物は「仏餉屋」。鎌倉時代末期の建築。調理するいわば台所。国の重文指定。

⬆️写真の建物は「仏餉屋」。鎌倉時代末期の建築。調理するいわば台所。国の重文指定。

⬆️写真(画像)が白くクモっているのがお分かりいただけるだろうか?これは幽霊が出てくる時に、どこからともなく現れる例の煙ではない。…例の煙?幽霊出るとき煙でるんか?

そして、下掲の写真は二月堂湯屋前から二月堂を振り返って撮影したもの。‥‥‥しかし、お松明の時の混雑が嘘のよぅ。

もぅあれ。「”風呂3日入ってない”!!」とか大声出しても逮捕されへんぐらいに人おらん感じ。

そしてこの写真は湯屋の前に置かれていた残飯?らしきもの。オマケ。

⬆️この残飯を分析すると‥‥なんか寿司っぽい。昼飯のチャーハンにしてまだ食えそぅ。なんで昼飯やねん! …ほんならお前朝にチャーハン食ぅんか? 朝には食わんけど正午に食べるわ …いやだからそれ昼飯やちゅねん!

⬆️この残飯を分析すると‥‥なんか寿司っぽい。昼飯のチャーハンにしてまだ食えそぅ。なんで昼飯やねん! …ほんならお前朝にチャーハン食ぅんか? 朝には食わんけど正午に食べるわ …いやだからそれ昼飯やちゅねん!

‥‥‥

‥‥‥。

なんで「修二会」を「お水取り」と呼ぶの?その理由って何?

古来、「修二会(しゅにえ)」は「お水取り」とも呼ばれていますが、正式には、お水取りとは「修二会の中の1つの行事である”悔過作法(けかさほう)”」のことです。

故に別称で「悔過会(けかえ)」とも呼ばれます。

この行事の最中、井戸にお水を汲みに行き、その「お水(お香水)」を「十一面観音」にお供えする習わしがあるため、古来、「お水取り」と呼ばれています。

「悔過会」とは、旧年の罪業を反省して神仏を祀り、豊作や除災を祈願するといった神道の思想を混じえた仏教流の法要のことを言います。

旧来、新年(旧暦では2月)を迎えるに際して、新たな1年間の邪気を祓うため、新年明けてはじめて汲む水を「若水(わかみず)」と言い、この若水を神仏の御前へ供えることで、除災や五穀豊穣を願ったのです。ウフ

修二会で使用される「お水(お香水)」の水源と「こんな秘密」

あまり知られてはいませんが、東大寺の境内へ流れるお水(お香水)の水源は、なんとぉぅ!福井県の「若狭湾」にほど近い「若狭(福井県小浜市若狭)」だと言われています。

詳しくは、若狭を流れる一級河川・「遠敷川(おにゅうがわ)」のさらに上流に位置する「鵜の瀬(うのせ)」から湧き出た「湧水」が水源とされています。

東大寺では、この「鵜ノ瀬」からのお水(お香水)が流れ来る井戸を「若狭井」と呼び、毎年、修二会のお水取りの儀式で、この「若狭井」の井戸水(お香水)を汲み上げ、菩薩様の御前にお供えしています。

一方、「鵜ノ瀬」の湧水近くに建立されている「若狭神宮寺」では、東大寺へお水を送る儀式(お水送り)を行っています。

若狭神宮寺のお水送りの儀式日

- 3月2日(お水取りの10日前)

※10日後の3月12日、つまり東大寺のお水取りの日にお水が奈良へ着くということから10日前に行われる。

3月12日の修二会で行わる主要な行事の時間や日程

東大寺の修二会は「お松明」や「お水取り」しか観覧できないと思われている方も多いようですが、修二会は日中から深夜にかけて様々な作法や行法が執り行われますので、例えば日中に二月堂に参拝されても修二会の行法や作法を観覧することができます。(外陣部分あれば一般の方でも靴を脱いで入堂できます)

ただ、観覧できるとはいえ儀式が執り行われているのが内陣であり、一般参詣者は外陣までしか入堂できないことから、隙間からわずかに内陣が見れたり、音や読経の声が聞こえてくるぐらいです。

以下は3月12日の修二会で執り行われる行事の数々です。一応掲載しておきまする。

3月12日※修二会期間(下七日)

12時:食堂作法、13時:数取り懺悔、下堂、16時:上堂、18時:下堂、19時30分:お松明(45分間)、神名帳読み上げ、21時:導師作法、咒師作法、22時:過去帳読み上げ、23時:咒師作法、0時:走りの行法、1時:お水取り(お香水)、2時:導師作法、咒師作法、3時:達陀、下堂

令和3年の修二会は東大寺オフィシャルから24時間ライブ放送されている!

冒頭でも述べたように令和3年の修二会は新型コロナ感染拡大防止策により、一般参詣者の修二会観覧が不可になっています。

その代わりに東大寺では、東大寺のオフィシャルYoutubeやノコノコ動画‥‥おっと、‥‥ニコニコ? いや聞くな

‥‥にて!修二会期間中ライブ配信されています。(ただし、24時間はノコ‥‥カぁ! ニコニコ動画!!のみ)

時間が許せばぜひ、ご覧くださいな。

二月堂お水取りの関連記事

関連記事:![]() 東大寺・二月堂 お水取り(修二会)の「日程・見学場所(所要時間)」を‥‥‥知っておきたぃ?

東大寺・二月堂 お水取り(修二会)の「日程・見学場所(所要時間)」を‥‥‥知っておきたぃ?

関連記事:![]() 意外な由来があった!奈良 東大寺 二月堂・修二会(お水取り)の「歴史・見どころ・お香水の秘密」

意外な由来があった!奈良 東大寺 二月堂・修二会(お水取り)の「歴史・見どころ・お香水の秘密」

関連記事:![]() 東大寺・二月堂の修二会(お水取り/お松明)の「混雑状況(待ち時間)・交通規制・服装」など

東大寺・二月堂の修二会(お水取り/お松明)の「混雑状況(待ち時間)・交通規制・服装」など

関連記事:![]() 【二月堂の謎の井戸「若狭井」】修二会のときのみ使用される「閼伽井屋(あかいや)」とは?

【二月堂の謎の井戸「若狭井」】修二会のときのみ使用される「閼伽井屋(あかいや)」とは?

関連記事:![]() 修二会(お水取り)で使用される「お松明」ってどんな松明?「木の種類・松明の大きさ・重さ」など

修二会(お水取り)で使用される「お松明」ってどんな松明?「木の種類・松明の大きさ・重さ」など

関連記事:![]() 東大寺 二月堂へのアクセス(行き方)「奈良交通バス・徒歩・タクシー」

東大寺 二月堂へのアクセス(行き方)「奈良交通バス・徒歩・タクシー」

関連記事:![]() 奈良 東大寺「良弁杉」(二月堂)

奈良 東大寺「良弁杉」(二月堂)

関連記事:![]() なぜ「二月堂」っていうの?奈良 東大寺・二月堂の「歴史・建築様式(造り)・正式名称・行事(イベント)」をご紹介!

なぜ「二月堂」っていうの?奈良 東大寺・二月堂の「歴史・建築様式(造り)・正式名称・行事(イベント)」をご紹介!

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。