【奈良の穴場的神社】奈良 月日神社

JR奈良駅を降りてバスターミナル(大きなバスロータリー)を抜けると「三条通り」という奈良一!といっても良いほどの賑やかな商店街が出てきます。

この三条通りを通行することで、東大寺もしくは興福寺手前の猿沢池、果ては春日大社まで行き着くことができますが、その途中にあまり目立たないのですが小さな小さな社があります。しかしこの小さな社が由緒ある歴史を持つ神社であることはあまり知られていません。

そしてその神社の名前を「月日神社」と呼称します。

奈良 月日神社

創建年

不明

推定:成務天皇40年〜神功皇后69年4月17日

再建年

不明

大きさ

正面:約2m

奥行き:約1m

建築様式(造り)

入母屋造り

平入

屋根の造り

桟瓦葺き

鳥居の造り

春日鳥居

主祭神

与止日女神(よどひめのかみ)

旱珠日神(かんずひのかみ)

満珠月神(まんずつきのかみ)

例祭

7月末週の日曜日

月日神社の読み方

月日神社は「つきひじんじゃ」と読みます。別で「日月神社」という神社もありますが、まったく別の神社になります。

月日神社の三柱神

月日神社には以下の3柱の神様が3座並ぶ形で祀られています。

与止日女神

与止日女神

「よどひめのかみ」と読みます。肥前国風土記によれば佐賀県佐賀市に位置する肥前国一宮の社格を持つ、「與止日女神社(よどひめじんじゃ)」に鎮座される神であると云われます。

また、神功皇后の妹である「豊姫」や、豊姫と比定される「豊玉姫」を神格化した神だとも考えられています。豊玉姫と言えば日本国初代天皇である神武天皇の叔母にあたる人物です。(補足:神武天皇の母親は豊玉姫の妹「玉依姫」)

ちなみにこの事実は、1503年(文亀3年)吉田神道の創始者「吉田兼俱(よしだかねとも)」が著した「神名帳頭註」に、「豊姫および淀姫は八幡宗廟(応神天皇)の叔母、神功皇后の妹である」との記述が残されています。

以降、1503年を境として与止日女神が神功皇后の妹という説が浮上しだしていますが、吉田神道は独自の神道を唱えているため、真実を脚色した可能性も示唆され、信憑性が問われています。

「神功皇后」とは?

神功皇后は「じんぐうこうごう」と読み、仲哀天皇の皇后(嫁ハン)でもあり、第15代応神天皇(おうじんてんのう)の母親にあたる人物であります。上述では豊玉姫のことだとご紹介しましたが、これだと年代が合わなくなり、事実関係に雲がさします。(豊玉姫は初代神武天皇の祖母)

室町幕府初代将軍「足利尊氏」や鎌倉幕府初代将軍「源頼朝」の祖先にあたる八幡太郎義家公が、神功皇后を武人の神と崇めて篤く崇拝したのは有名な話です。後述する三韓出兵において朝鮮半島の国(新羅、高麗、百済)を戦うことなく征服することに成功しています。

神功皇后は朝鮮出兵の際、九州までの道中のあらゆる土地に立ち寄り、祈願したり、神や自らの武具を祀るなどしているため、いまだ西日本を中心とした各地には神功皇后に由来した神社が多数、現存しています。

旱珠日神

旱珠日神

旱珠日神の「旱珠」とは、神功皇后が三韓出兵の際、与止日女神から下賜された不思議な力を持った「珠(たま)」のことです。

旱珠を使用することで潮の流れを操ることができたとされ、干潮状態に素早くできたようです。潮の流れを自在に操ることで朝鮮軍(新羅)を翻弄したと云われます。

三韓出兵(三韓征伐)とは?

仲哀天皇の治世の時代、大和朝廷のやり方に異論を唱え、反旗をひるがえした熊襲(くまそ)、隼人(はやと)などの九州地方を本拠地とする一族が大和へ攻めてきた時、神功皇后が、後述する住吉三神より「貧困にあえぐ熊襲や隼人を討つよりも、金銀財宝に満たされた朝鮮半島の新羅(しらぎ)を征討せよ」との神託を受けます。

しかし仲哀天皇は「海の向こうにそんな国はないので出兵はできない」と、その神託に疑念を抱いたために祟りによって死去してしまいます。その後、再び同じ神託を聞いた神功皇后は、奮起して自ら兵を率い、朝鮮半島の新羅(しらぎ)征討へ向かいます。神々の力を背にした神功皇后は、一戦することなくの三韓を従わせることができたとのことです。

満珠月神

満珠月神

満珠日神の「満珠」も上記「旱珠」同様に、神功皇后が三韓出兵の際、与止日女神から下賜された不思議な力を持った「珠(たま)」のことです。満珠を使用することで潮の流れを操ることができ、満潮状態にできたようです。

旱珠とセットで使用することにより、潮の流れを自在に操ることが可能になり、朝鮮軍(新羅)を翻弄した末、壊滅に至らしめることができたとのことです。

「日神」や「月神」とは、三韓出兵から無事に帰ってきた神功皇后が上記の「旱珠」や「満珠」にも深い恩を感じ、神として祀(まつ)って付けた名前です。

以降、「旱珠を日神」、「満珠を月神」、合わせて「月日の神」として当地に鎮座したと伝えています。

珠については諸説あり!

この神功皇后の”珠”伝承については諸説あり、その他の有名説では、神功皇后が産気づいた時に2つの珠を腹や腰に当てて祈願したところ、出産を遅らせることができて無事に日本海を渡って三韓征伐を果たすことができたと伝わる説です。

実は、神功皇后は三韓出兵の際、御子が胎内にいることを気づいていましたが、神託に殉道するために産気づいた身体で朝鮮に向かいます。しかし、戦いの最中、陣痛が起こりましたが、2つの珠を腹と腰に当てて、腹帯を巻いて固定しながら神々に祈願したところ、陣痛がたちまちのうちに収まり、無事に三韓征伐を果すことができたとのことです。

余談としては、神功皇后が日本に帰ってきた後、北九州で出産しており、出産した場所やその伝承は北九州各地に多数、残されています。中でも有名どころが福岡県糸島市の鎮懐石(ちんかいせき)八幡宮と、大分県宇佐市の宇佐神宮です。鎮懐石八幡宮には神功皇后が実際に身体に当てて帯で固定したとされる珠(鎮懐石)が祀られています。

なお、腹帯を巻いて出産する風習は神功皇后が発祥だと云われます。

「月向かい神・日向かい神」もしくは「月読み神、日読みの神」とする説

「月向かい神・日向かい神」もしくは「月読み神、日読みの神」とする説

”〜向かい神”は年神、”〜読み神”などの表記の神は、月日を数える陰陽道を指すことでもあることから、創建以降、陰陽道や権力者の影響を受けたとも考えらます。

「住吉三神」とする説

「住吉三神」とする説

住吉三神とは、大阪市住吉区住吉に位置する「住吉大社」に鎮座する神「住吉大神」のことです。神功皇后の三韓出兵の際、神功皇后に力を貸して新羅の船を沈めたとも云われます。無事、三韓征伐から帰国を果たした神功皇后は、当地に住吉三神を祀って手篤く崇拝したとする説もあります。

天照大御神、素戔嗚尊、月読命とする説

天照大御神、素戔嗚尊、月読命とする説

天照大御神と言えば神様の中の神様であり、最高上級神です。日本国民すべての氏神様とされています。

素戔嗚尊(スサノオのミコト)は天照大御神の弟神です。京都八坂神社の御祭神「牛頭天王」は素戔嗚尊の仏になった姿(本地仏)だと伝わります。京都で有名な祇園祭は牛頭天王の御神力を授かるために、盛大に祀る大祭です。

月読命は月の神です。伊勢神宮(内宮別宮「月読宮」)などで祀られています。

なお、これらの神は合わせて「三貴子(さんきし)」と呼ばれる神々であり、イザナギ神の身体から生まれた神々だとされています。

- 天照大御神=左目

- 素戔嗚尊=鼻

- 月読神=右目

三貴子が祀られた経緯や理由は定かではありまっしぇんが、月日や海を司る神とも云われています。

- 天照大御神=太陽神(日の神)

- 月読神=月神(月の神)

- 素戔嗚尊=海の神

上記で住吉三神からの神託と述べましたが、実は住吉三神に対して同様の命令を下した神が存在し、その神こそが天照大御神だと云われています。

天照大御神を含めた三貴子が月日を司る神、海の神といった理屈に見事に当てハマることから、時代を経る過程で三貴子を御祭神とした説が浮上したとも考察されます。

月日神社の歴史

月日神社の創建は不明とされており、さらに創建当初からこの場所で鎮座していたのかも不明です。石灯篭の刻銘からしても、かなり重宝されてきた背景がうかがえます。

三条通りの別名と月日神社の名前の由来

実は、この三条通りは別名があり、地元では「月日の道」とも呼ばれています。これは春日大社と都(平城京)を結ぶ神聖な道という意味で「月日の道」と名付けられたようです。

つまり、この月日神社は「月日の道の鎮守神」として古来、大切にお祀りされていると解釈できます。

つまり、この月日神社は「月日の道の鎮守神」として古来、大切にお祀りされていると解釈できます。

なお、平城京と春日大社を結ぶ道路やその周辺付近には、現在でもお地蔵さんや小さな社がいくつか現存しており、これらすべてが月日の道を鎮守する神仏であると考えられます。

月日神社が珍しい神社だと騒がれる理由(見どころや特徴)

この神社はハッキリ言って珍しい神社です。数ある神社を見てまわりましたが、このような神社は日本全国探してもそうはないでしょう。

たとえば次のようなことが挙げられます。

規模

この神社の規模です。小さな小さな社であるにも関わらず、大切に保護されています。これらは上述したように鳥居・殿舎の塗装がキレイなことや屋根瓦の造りや外観から見て判断できます。また、石灯篭の他、神域をとりまく玉垣(石碑)までも奉納されており、奉納年や奉納者の名前が刻まれています。

そして最大の特徴と言えるのが、写真を見ればわかりますが、店の敷地に建っているということです。一見すると店の人が独自でお祀りした神様にも見えます。

そして最大の特徴と言えるのが、写真を見ればわかりますが、店の敷地に建っているということです。一見すると店の人が独自でお祀りした神様にも見えます。

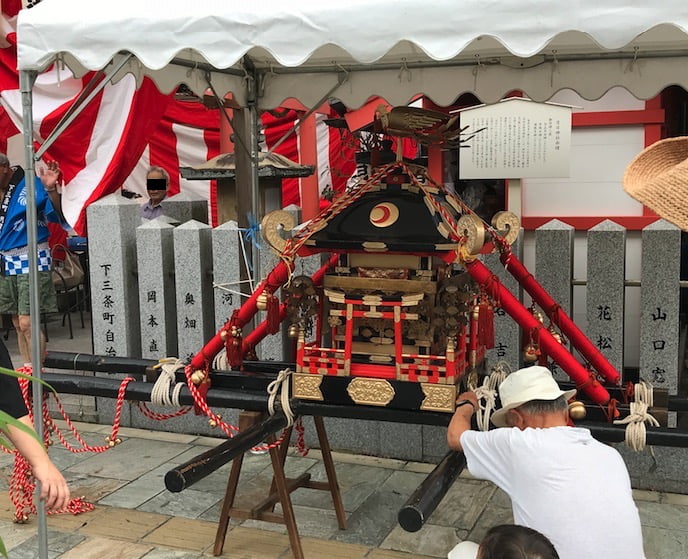

例祭がある

この月日神社にはなんと!7月末週の日曜日に例祭があります。例祭がある神社は、通例ではそれなりの由緒ある歴史があり、割合大きな規模の神社です。

例祭に神輿まで出る

これももっとも驚くところですが、ぬぅあんとぉぅ!この神社の例祭には、お神輿がでます。小さい神輿ですが、それでも信じがたい光景です。

通常、神輿が出る=大きい境内や大きい社殿を持つ神社を想像してしまいますが、それにしても驚きです。奈良の寺社巡りの穴場とも言われるようですが、その理由がよく分かるというものです。

月日神社の建築様式(造り)

神前の向かって右側に火袋部分が四角形の石灯篭が建てられていますが、この灯篭には「1835年(天保6年)」の刻銘があることから、天保年間(江戸時代)に奉納された灯篭であると推測することができます。

また、鳥居も簡素な造りのものではなく、木製の春日鳥居で造営されており、貫には丁寧に楔が施され、前面中央部分には”月日神社”の字が書かれた「扁額(へんがく)」まで飾られています。

全体的に朱色の塗装が剥げておらずキレイであり、適度に塗り直されてきたことがうかがえます。鳥居の型が春日鳥居であることを察して、春日大社との関連性もみえます。

その他、高さを持たせた棟瓦や、瓦屋根両はしの風切丸なども手の込んだ組み方であり、同時に近代建築であることが分かります。このような些細な建築様式からみてもこの小さな小さな社が古来、どれだけ重宝されてきたかの度合いがはかれるというものです。

奈良・月日神社の場所

住所:奈良県奈良市下三条町28

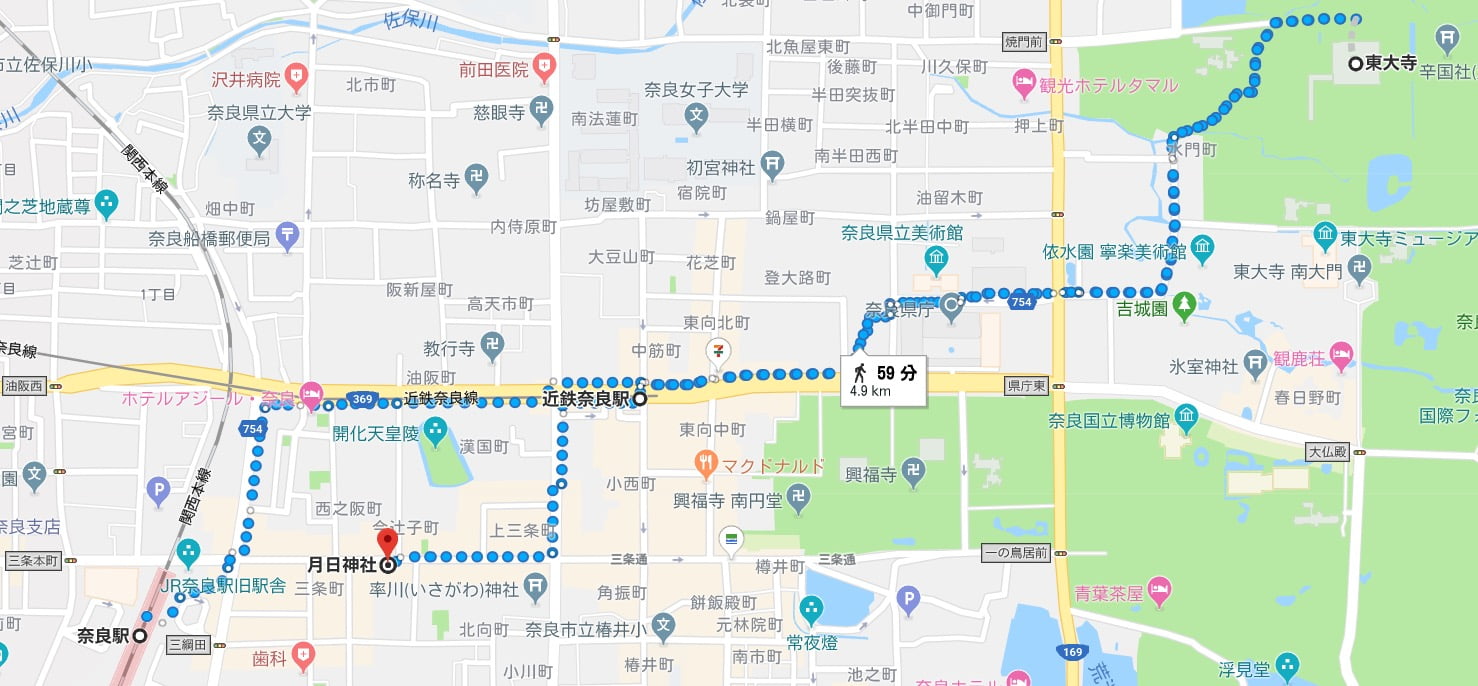

月日神社へのアクセス(徒歩での所要時間・距離)

- JR奈良駅より徒歩約7分

- 近鉄奈良駅より徒歩約8分

- 東大寺から徒歩約27分

注意

JR奈良駅より東大寺方向へ続く、三条通りは日曜祝日は歩行者天国になっています。車両の立ち入りができませんのでご注意ください。

【補足その1】月日神社と後方のお店の関係

月日神社がある場所の写真を見ればわかりますが、写真を見るかぎりではお店の敷地内に月日神社があるように見えますが、実際はお店と月日神社とは関連性はなく別のようです。

ただし、神社の周りを清掃したりお水を交換したりなどはしてくださっているようです。

なぜ、月日神社はお店の真ん前に建てられたのか?

なぜ、月日神社はお店の真ん前に建てられたのか?

元来、お店の土地も月日神社の神域でした。しかし後に町衆の会所(集会場)が建てられることになったようです。後にその会所を商店街が店舗として貸出したことによって現在のような様相になっています。

なお、この月日神社は神社庁には属しておらず、単立の社であり、現在は近郊に位置する漢国(かんごう)神社の宮司が管理されています。

【補足その2】月日神社に御朱印はあるのか?

残念ながら月日神社の御朱印はありません。リクエストが多ければ、そのうち漢国神社の宮司さんが受付してくれるかもしれません。ただし、その場合は漢国神社まで参拝に行く必要があります。

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。