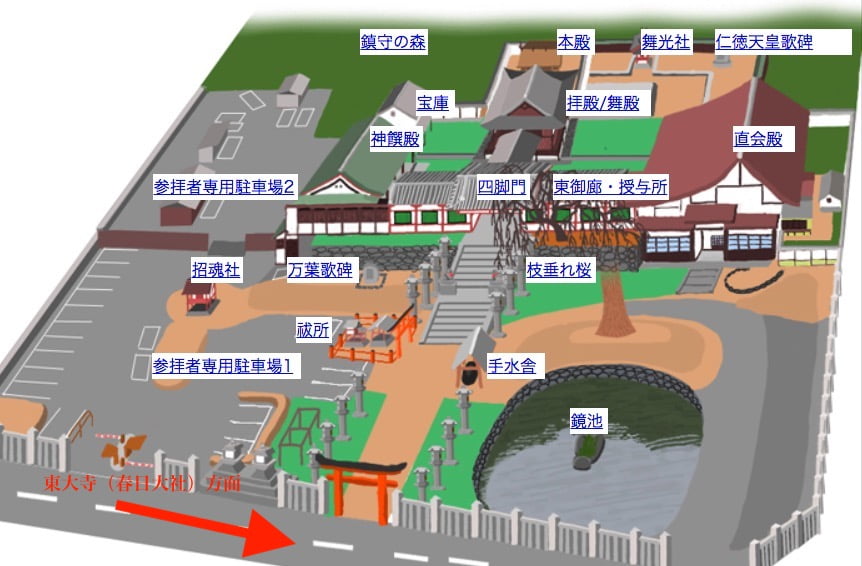

氷室神社の境内地図

引用先:奈良氷室神社

引用先:奈良氷室神社

氷室神社は境内地の約半分が参拝者の駐車場ということもあり、残り半分の境内地に本殿や諸殿が凝縮されている感じがします。

境内は広いとは言えませんが、なにかと見どころがあります。

氷室神社での目安滞在時間

- お参りだけなら約5分

- じっくりと巡るなら約40分

氷室神社の料金

- 参拝料金:無料

氷室神社の拝観時間

4月~10月

- 午前6時〜午後18時

11月~3月

- 午前6時30分〜午後5時30分

氷室神社の「おみくじ」は『氷みくじ』❗️

氷室神社に入って四脚門をくぐれば分かりますが、拝殿にはなんとぉぅ!おぅっ!イエぃ!「ドでかい氷」が置いてあります。

この氷は何に使うのかと言いますと、氷室神社オリジナルの「氷みくじ」に使用される氷になります。

- 氷みくじの値段:200円

氷みくじのやり方

- まず、社務所に行きます。

- 社務所窓口の右側には、「おみくじを引く筒」と「回転台」が乗った「台」があって、その手前にはお金の投入口がありますので200円を投入します。

- おみくじ台の上に設置してある「筒」を振って籤(くじ/=木の棒)を出します。

- 筒をもとに戻して、隣にある「回転台」から籤に書かれた番号のおみくじを自分で選んで引き出します。

- この時、不思議なことに紙には何も書かれていないので驚きますが、上述した拝殿前に置かれている氷の上に乗せることによって摩訶不思議なことに「おみくじ」の内容が浮き出てくるというわけです。

- 完

ちなみに、このおみくじは乾くと再び浮き出た文字が消えます。おみくじは境内に結ぶのも良いですが、珍しいおみくじなので持ち帰ってクソが飛び出るほど自慢するのも良いと思います。

普通のおみくじとは異なり、浮かび上がるまでのドキドキ感が味わえる氷室神社特製の氷みくじです!東大寺ご参拝の折はぜひ!氷室神社へもお立ち寄りください。ウフ

氷室神社の献氷祭

献氷祭は「けんぴょうさい」と読み、この神事では川と海を代表する魚として「鯉(コイ..恋?ムフ♥)」や「鯛(タイ)」が封じ込められた高さ1メートル、横幅60㎝、重さ135kgの氷柱が川と海とで1基ずつ、ご神前に奉納されます。

ちなみに、この恋は、・・鯉!!は、もぅエエ 株式会社ニチレイロジスティクス関西によって例年、奉納されるものです。

- 献氷祭 :5月1日午前11時~

- 神事は:5月1日13時〜

大勢の参拝者が見守る中、神事は執り行われ、向こう1年の平穏無事と事業の繁栄を祈願します。

「献氷祭」とは?

正倉院の宝物の中に「東大寺山堺四至図」という756年(天平勝宝8年)に作成されたとされる古絵図があります。この古絵図内に吉城川の上流に「氷池(ひいけ)」という名前の池が記されており、当時はこの池に張った氷を平城京に届けたいたそうです。

届ける時期は例年、春先となる4月1日から、夏終わりとなる9月30日までだったようで、割合、長期間にわたって届ける必要があったことから、氷室が当地に築かれてここに氷を貯蔵していたようです。

平城京に氷を届ける際は盛大にお祭りが執り行われたようですが、平安遷都後は廃絶してしまい、1912年(明治45年)に関西の老舗・龍紋氷室と大阪氷業界の奉賛の手で復興されて今日に至っています。

氷を届ける祭典とは、かつての宮中には旧暦6月1日に「氷の節会」「氷室の節会」「氷の朔日」と呼ばれる氷を食べる風習があり、これが現在の献氷祭に該当します。

献氷祭は朝廷(宮中)へ清められた氷を運び入れるための重要な儀式とされてきました。現在もこの名残を受け継いで、この日に正月についた餅を食べる風習が残る地域もあります。

その他、奈良の当地ではこの日、「歯固め」と言う「寒餅」や「凍餅」を焼いて神仏に供えたのち、虫歯予防、健康長寿を祈願して食すという風習もあります。

献氷祭では、毎年、名物になっている「かき氷の奉納」も執り行われます。

氷室神社の舞楽の奉納

氷室神社には「南都流舞楽」という舞が踏襲されていますが、この南都流舞楽を同じ奈良県の「南都晃耀会」に方々によって舞われます。

登天楽

︎萬歳楽

舞は午後13時より、拝殿の舞台で舞い始められ終日、舞われます。

舞台を向いてみ右脇には関係者の座席や、一般参拝者でも自由に座ることができる座席も設けられており、座りながらゆっくりと舞を観ることができます。

ただし、境内は飲食禁止ですので、ご注意ください。

氷室神社ではタダ(無料)でかき氷が食べられる!

献氷祭の最大の魅力の1つに「かき氷の振る舞い」があります。

この日は大阪の氷問屋が訪れていることもあり、「純氷」をふんだんに使用した何とも贅沢なかき氷が来場者全員に振る舞われます。

「純氷」とは、不純物を取り除くために濾過(ろか)しまくった水を、‐10℃前後の冷凍室で48時間以上かけて凍らせた氷のことです。

このように不純物を取り除いた水を時間をかけてじっくりと凍らせていますので、完成した氷は透明・無臭で、その上、溶けにくく、フワッとした舌触りを与えてくれます。

氷室神社ではこの純氷のかき氷を終日、振る舞っていますが、氷がなくなり次第終了です。雨天であれば気温が低いこともあり、食べる人も少ないのですが、晴天の日は食べる人が増えますので15時頃には無くっているかも知れません。

それと、この日を待ちに待ったボンビーには申し訳ないのですが、かき氷は1人1つです。おかわり自由ではありませんのでご留意のほどを。オホ

氷室神社の幻想的な神事「氷の献灯」

氷室神社では、毎月1日(月によっては15日や30日もある)に氷の献灯という神事が執り行われています。この神事では、氷の中にロウソクを灯し境内の参道に並べられます。

開催時間

- 平常時:日没から21時頃まで

- 元旦(1月1日)のみ:午前0時から午前4時まで

氷でできた器の中にロウソクが灯りますので、日常ではなかなか見ることのできない幻想的な情景を見ることができます。

氷室神社 本殿【奈良県指定文化財】

創建年:710年(和銅3年/奈良時代)※社伝による

再建年:1863年(文久3年)

建築様式:三間社流造

屋根の材質:檜皮葺

千木の形状:雌千木

鰹木の数:5本

後述していますが、氷室神社の社伝によれば創祀は710年(和銅3年)、平城京の氷を貯蔵しておくための氷室京介を守護する・・アレ?あイヤイヤ、氷室(ひむろ)!!を守護するために春日山に鎮座されたとあります。BOØWYサイコー

本殿の床下には両開きの板戸が設置された2室の部屋があるそうです。

2009年(平成21年)に氷室神社境内から旧社殿に関して資料が発見され、これによれば859年から877年(貞観年間/平安時代)に現在の場所に遷(うつ)されてきたことが明らかにされています。

さらに、春日大社と同様に式年造替が執り行われるなど、著しく繁栄を極めた神社であったことも明らかにされており、記録では1215年(建保3年)までその姿を留めていたとされています。

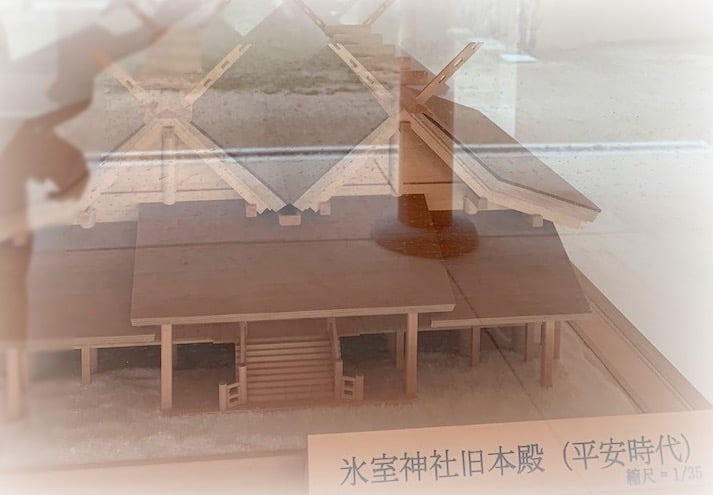

平安時代の氷室神社の本殿の姿

平安時代の氷室神社本殿は、八幡造りのように社殿が並立して造営されおり、屋根上には伊勢神宮の御正殿を彷彿させる水平型の雌千木(めちぎ)や鰹木(かつおぎ)までもが据えられた豪壮感ただよう社殿だったようです。

なお、現在みることのできる氷室神社は江戸時代末期に式年造替によって建て直された姿とされています。

氷室神社 宝庫

氷室神社には神宝を安置しておくための宝庫がありましたが、近年解体されて装い新たに新造されています。

現在の氷室神社の宝庫には、平安時代の氷室神社本殿を復元した現物の35分の1の木造模型が置かれています。

この復元模型によれば伊勢神宮を彷彿させる豪壮感がプンプンプンっ!と漂う気品に満ちた社殿であったことが分かります。それだけ篤い崇敬が寄せられていたという証でもあります。

氷室神社 舞光社

- 建築様式(造り):一間社春日造(見世棚付属)

- 御祭神:狛光高公の御霊

狛光高(こまの みつたか)は付近の興福寺に所属した平安時代中頃の雅楽家のことです。当時、朝廷には三方楽所(さんぽうがくそ)と呼ばれた雅楽のプロたちの集団が、朝廷お抱えの雅楽家として宮仕えしており、その一翼を担ったのが、なんと!南都方と呼ばれた雅楽集団でした。”なんと”!”南都”…。..。..ふぅ

三方楽所一覧

- 京都方

- 天王寺方

- 南都方

ただし、正式に南都方が三方楽所に名前を連ねたのは鎌倉時代以降になってからです。この頃には狛光高公はすでに他界していますので、跡を継いだ者たちが志を受け継いだことになります。

なお、疑問に思った方もいると思われますが、氷室神社で南都の雅楽家が祀られている理由は、古来、当神社の祭典で南都雅楽が舞われるからです。

ちなみに当神社にて舞楽に使用した面「陵王」は国の重要文化財の指定を受けており、現在は当神社にはありませんが、この社に納められていたそうです。(現在は向かいの奈良国立博物館に収蔵)

「見世棚」とは、殿となる部分の前に井楼組み(せいろう)で組んだ井形の木を積み上げて「棚」とした呼称のことです。通例であればこの棚は神饌(しんせん)をお供えするための棚になります。

氷室神社 住吉神社(祓戸社)

境内の入口となる門をくぐって進むと左側に鎮座している神社です。小さな社殿ですが、以下の7柱が合祀されています。

- 底筒男命(そこつつのおのみこと)

- 中筒男命(なかつつのおのみこと)

- 表筒男命(うわつつのおのみこと)

一般的にこれらの神様は3柱まとめて、大阪・住吉大社で祭祀されている「住吉大神」で知られています。

- 瀬織津比売(せおりつひめ)

- 速開都比売(はやあきつひめ)

- 気吹戸主(いぶきどぬし)

- 速佐須良比売(はやさすらひめ)

これらの神様は祓戸大神(はらえどのおおかみ)として、日本各地の神社の入口でお祀りされていることがほとんどです。参拝の正しい順序として、手水舎で身を清め、祓戸大神で祈りを捧げて穢れ(けがれ)を清めます。(順番は逆でも構いません。)

氷室神社はこの住吉神社の後方に手水舎がありますので、忘れずに手を清めてから表門をくぐり抜け、本殿へご昇殿ください。

氷室神社 表門(四脚門)【奈良県指定文化財】

創建年:不明

再建年:1402年(応永9年)

建築様式(造り):切妻造、本瓦葺

門の形式:四脚門

かつて禁裏(きんり/=御所)にあった日華門(にっかもん)とされていますが、1402年に禁裏が再建されたのち、廃材を当社がもらい受ける形で移設されています。その際、日華門以外にも御輿宿(御旅所)も下賜したようです。

「日華門」とは天皇が政務を執り行う場所である「紫宸殿(ししんでん)」の南側のさらに東側の門になります。

1402年といえば南北朝時代という天皇が2人も君臨した時代がようやく終焉を迎えた後になりますが、この頃、足利義満が朝廷を牛耳り、事実上、日本国のすべてを動かしていた時代でもあります。

その後、1642年(寛永19年)に執り行われた禁裏再建時にも、今度は日華門の扉を下賜されています。この再建の時には、これまで御所で使用されたいた建造物を近隣各所へ寄付する形で下賜しています。

この事実は日華門から見つかった棟札に「1642年 内裏の日御門扉および金子金5枚を寄付して修理」といった記載が残されていたとのことです。これはつまり内裏の日御門の扉を氷室神社で移設して金子5枚でこの扉をハメ込んだという解釈になります。

日御門とは、内裏を取り囲んだ築地塀の東側に接続された門のことです。

氷室神社 東御廊・西御廊

創建年:不明

建築様式(造り):切妻造、本瓦葺

上記、表門に接続する形で設けられているのが、廻廊ならぬ廊下になります。氷室神社では回廊とまでは行かないので「御廊」、つまり廊下の表記になっています。

なお、氷室神社の東御廊(向かい見て東側)の裏側は社務所(お守り・御朱印の授与所)になっています。

氷室神社の境内にお城が建っていた⁉️「氷室城址」

んうぉっ‼️この氷室神社の前には「氷室城」という城が建っていたとすれば驚くかれますでしょうか?

ただし、これは俗説だと目されており、実際は天理市の氷室神社のことだと考えられています。

事実、天理市の氷室神社には筒井家家老の福住宗職が氷室城を築いた旨の記述が残されており、一方で当の氷室神社には跡地や石碑すら残されていない現状があるため、単なる俗説とみられています。

この説によると、氷室城が滅ぼされたのは1568年のこととされる。

この氷室神社のすぐ北にかつて存在した多聞山城城主・松永弾正の侵攻を防ぐために築城されたようですが、1568年に松永弾正の侵攻を受けてアッサリと落城したとのこと。

ちょうど1567年に東大寺大仏殿の戦いがこのあたり一帯で繰り広げられていることから、ひょっとするとその流れで落とされたとも考えられます。

氷室神社では神前結婚式が挙げれる?

氷室神社では、神前結婚式を挙げることができます。申し込み方法は下記社務所まで連絡の上、予約ができます。

- 挙式料金:10万円

なお、結婚式の衣装などは氷室神社では用意していないとのことですので、事前に衣装をレンタルしてくれるお店を探しておく必要があります。

また、結婚式後の食事会に関しても同様に付近で予約しておく必要があります。(浮見堂近くの「料理旅館 江戸三」を利用される方が多いようです。)

.jpg)

及び東西廊.jpg)