奈良・東大寺には”日本一”と言われる大仏さまが鎮座されている場所として有名な寺院です。しかし、世間一般的に大仏さまが有名すぎて、東大寺にはあまり知られていない場所があります。

その場所となるのが大仏さんが座する大仏殿という建物を支える「柱」だったりします。大仏殿を支えるこの柱・・なんと!穴がポッコりと空いており、実はちょっとした由来を持っているんです。

以下では大仏殿の柱の穴が空けられている理由や意味の他、大仏さんの鼻の穴と柱の穴の関連性についても述べています。

項・一覧

※大仏殿の「柱の穴くぐり」は一時利用停止です※

東大寺では新型コロナウイルス感染症対策のため、2020年(令和2年)4月24日より拝観停止としておりましたが、このたび、緊急事態宣言解除を受けて、大仏殿の拝観を6月1日に再開しています。

しかしながら、感染防止のため、当ページでご紹介している柱の穴のくぐり抜けは当面できなくなっています。

その他の変更点や最新情報は、東大寺のホームページでご確認ください。

東大寺・大仏殿の柱の穴をくぐり抜けるだけで、こんなご利益を得られる?!

地元奈良では、柱をくぐり抜けることで古来、「厄除け」のご利益があると信仰されています。

ただ、一般的には、この柱の穴をくぐり抜けると「無病息災」「祈願成就」のご利益があると言われています。

東大寺・大仏殿の柱の穴の大きさ

- 縦37センチ × 横30センチ/直径120㎝

上述したように東大寺の大仏殿にはポッカリと穴ボコが空いた、摩訶不思議な柱があります。さらになんと!大仏さんの鼻の穴と同じ大きさの柱の穴になるんだそうです。

柱の直径の大きさ

- 120センチ

120センチと言うことは、大人の男性の平均歩幅・1歩分くらいでしょうか。「37センチ×30センチ」と言うことは、大人の男性の歩幅1歩のさらに「4分の1」ほどの大きさです。

120センチと言うことは、大人の男性の平均歩幅・1歩分くらいでしょうか。「37センチ×30センチ」と言うことは、大人の男性の歩幅1歩のさらに「4分の1」ほどの大きさです。

つまり、穴はそれほど大きいものではなく、小学校6年生くらいまでの子がクグれて精一杯の大きさだと思われます。

よって、残念ながら大人の男性がくぐり抜けるのは至難の業です。

しかし、こんな歴史もあります。

昔は大人の男性でもなんと!柱の穴をクグることができたそうです。

えぇっ?!

・・と、思われたかもしれませんが、大方、これは事実のようです。

これは、どういうことなのか?と、いいますと・・、なんと!

昔の大人の男性は、現在の成人の大人の男性よりも、体格がずっと小さかったようです。

分かりやすく例えて言いますと、今の女性ほどの身長(約155cmから160cm)だったといいます。

大仏殿の柱くぐりの概要

材質:米松(べいまつ/樹齢約250年)

柱の直径:1m20㎝

穴の大きさ:横幅30㎝/縦幅37㎝

ではなぜ、わざわざ「大仏さんの鼻の穴と同じ大きさの穴」を「柱へも同じ大きさの穴」を開ける必要があったのか?

その時、職人たちが使用していた木に穴を掘る道具を、大仏さんの鼻の穴と柱の穴を掘るのに使用したため、たまたま同じ大きさの穴が空いてしまったと言います。

これについてはこんな話も残されているようで、子供が大仏さんの目を修理するために目に入って目を修理し、その後、鼻から出てきたという「目から鼻に抜け出れる」といった道化た話も出回ったようです。

つまり、それほど穴が大きいという例え話でもあるということです。

以上のことから、あらかじめ、ご利益があるとかの理由で、計画されて開けられた穴ではないということです。

柱の穴をクグるとご利益を得られるといった話は、時代と共に人々が流布した風説です。

しかしここで疑問になってくるのですが、いったいなぜ柱にこのような穴があるのでしょうか?

東大寺・大仏殿の柱に穴が空いている理由

実のところ、ご利益のためだけに、わざわざ大事な柱に穴を開けているわけではないようです。

実のところ、ご利益のためだけに、わざわざ大事な柱に穴を開けているわけではないようです。

ちなみにこの穴くぐりができる柱は「大仏殿の北東」に位置しています。

実は、陰陽道では建物の中心から見て北東側は鬼門にあたり、柱に穴をあけることによって邪気を逃す役割をしていると言われています。

柱の穴はいつ頃から空いているのか?

現在の大仏殿の柱は江戸時代に考案された「集成材」と呼ばれる技術を使用した柱が使用されています。つまり、この柱は公慶上人による江戸時代の大仏殿再建の時に据えられた柱であり、現在に至るまで取り替えられることなく、修理されて受け継がれてきた柱となります。

柱のくぐり穴の下には「銅輪」鉄の輪っかがありますが、この輪っかで柱がバラバラにならないように止めています。さらに銅輪には鉄釘用いられいてシッカリと銅輪を止めています。

えぇっ?!鎌倉時代からすでに空いていた?!

実は1565年(永禄8年)に奈良に来訪したとされるポルトガル出身のイエズス会宣教師「ルイス・デ・アルメイダ」は、後に自身の日誌に「大仏殿の内部の柱に人が通り抜けられるほどの大穴が空いている」ということを書き記しています。

これが事実とするのであれば、鎌倉時代に再建された大仏殿にはすでに柱に穴が空いていたということになり、言い換えれば鎌倉時代の大仏殿にはすでに穴の空いた柱が存在したということになります。ウフ

柱くぐりの待ち時間や混雑具合はどれくらい??

しかしまぁ、人がにぎわっている時に穴をくぐるのは勇気がいるはずです。朝早く行けば行列もできておらず、人の目を気にせず楽しめるでしょう。

なお、昨今、外国人参拝客の増加やメディアでスクープされたことで柱くぐりが注目を浴び、柱をくぐるために待ち時間が発生しています。

実際に行けば分かりますが、並んでいるのは外国人観光客がほとんどです。

【補足】大仏殿柱くぐりの待ち時間

通常:約5分から10分ほど

混雑時期:約10分から約20分ほど

この柱の周囲には柱くぐりを待つ人で行列が発生しても、並ぶことができるように木柵が設けられています。

大仏殿の混雑する曜日:土日祝日とGW、正月期間

混雑する時間:午前10時〜15時頃まで(夏休みはお盆以外は意外と空いています。)

東大寺の係の方にお聞きしたところ、上記のような待ち時間が発生することで行列ができ、苦情になっているとのことです。

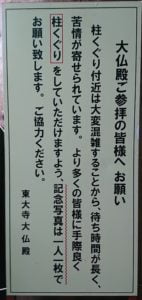

そのためか、柱の近くには以下のような内容の看板が設置されています。

柱くぐりする際の注意点

柱くぐりの周辺は混雑することから苦情が寄せられています。これは柱くぐりするために待ち時間が発生し、行列ができるためです。

柱くぐりをされる場合は、手際よくしていただけますようご協力をお願いします。

尚、記念写真は1人1枚で済ませていただきますようご協力ください。 東大寺大仏殿

これから東大寺へ参拝されて柱くぐりされる方は、上記の内容も念頭においてください。

大仏殿の柱の穴くぐりがJR奈良駅近くでもできる??

この柱の穴は大仏殿にあるものなので一般的には大仏殿にしかないと認識されていますが、なんとぉぅ!JR奈良駅付近に位置する「はぐくみセンター」でも「柱の穴くぐり」ができると聞けば驚かれますでしょうか?

詳しくは「はぐくみセンターの1階」の出入口付近に東大寺大仏殿の柱の模型が置かれており、同じ材料を用いて全く同じサイズの穴ボコが開けられています。

大仏殿だと他の人に見られてしまい、万が一、身体が入らなければ恥をかくことになりかねません。中にはそんな思いから本当は柱くぐりをしたいけれども、できない方も多いと思います。特に大人の方。あなたはいかがですか?

大仏殿だと他の人に見られてしまい、万が一、身体が入らなければ恥をかくことになりかねません。中にはそんな思いから本当は柱くぐりをしたいけれども、できない方も多いと思います。特に大人の方。あなたはいかがですか?

そこで人通りが少ない場所で試してみると言うもの1つの手段です。「はぐくみセンター」には幸い人が少なく、また地元奈良の住民でも「はぐくみセンター」に大仏殿の柱の模型が置かれているのを知らない人も多いぐらいです。

遠方から奈良観光へ来られて柱くぐりを思い出にしたい方はぜひ!JR奈良駅近くの「はぐくみセンター」へ立ち寄ってみてください。

はぐくみセンターまではJR奈良駅から徒歩約2分で到着できます。(⬇️地図参照)

【補足】もし万が一、柱の穴をくぐっている最中に身体が抜けなくなったらどうしたらイイ?

遠方から東大寺へ参拝にお越しの方にとっては、一生に一回の東大寺への参拝かもしれません。

したがって、柱の穴クグりができるのも一生に、たった1回キリしかもしれません。

つまり、これを逃したら、もう、柱の穴をクグるどころか、そもそも東大寺に来る機会さえないと言うことで気ばかり焦ってしまいかねません。

このような焦った気持ちの時に人間は判断力を見失います。

つまり、無理やりにでも柱の穴をクグろうと身体をねじ込み・・、そして、そのまま予期せぬ結果を得てしまう人が中にはいるそうです。

そこのあなた!!”明日は我が身”と言う言葉があります。これを読んで笑っている場合ではありませんゼ。

あなたも実際、柱の穴を目の前にしたら、気持ちの動揺を抑えきれないかもしれません。

そうなってしまったら、冷静な判断を下す自信がおアリですか?

自身がないのであれば、自分自身に暗示をかけるつもりで、絶対にクグらないと言う断固たる気持ちで参拝に望むべきです。

なぜ、ここまでこのようなことを言うのか?と申しますと、正直に申しますね、・・一度、柱の穴に突っ込んだ身体を引き抜くには、大変な労力と人手と時間を要するからです!

本当に柱の穴から身体が抜けなくなったときの対処方法

とりあえず、やってしまったものは仕方がありませんので、柱の穴から身体が抜け出せなくなったら、まずは大声で叫びましょう。

この時、笑っていてはダメです。本気で叫びます。

そうしている内に柱の穴クグりで並んでいる方や、東大寺の関係者の方が来られて一緒に引き抜く作業をしていただけます。放置かも

柱の穴に身体が挟まった時の自分でできる精一杯の対処方法

柱の穴に身体が挟まってしまったら、まず、向こう側へ抜け出そうとしてはダメです。

余計に身体が挟まってしまい、しまいには本当に抜け出せなくなります。

とりあえず、穴に入ってきた方向へ身体を元に戻す動作をします。そして、時には周囲の方の協力を仰ぐことも重要です。

少し長くなってしまいましたが、柱の穴に身体が挟まるといったことは、現実的に有り得ることです。

(実際に過去、救急隊員がかけつけたこともあったようです)

以上、これからあなたが柱くぐりをされる際は、まず、自分の身体が本当に入るのか?入らないのか?を、冷静に判断してみてください。

穴の手前まで身体を持っていけば、穴の大きさと自分の身体の大きさと比較できるハズです。

以上、あなたの東大寺への参拝が、良い思い出となることを心から願っております。合掌!